Von Sieglinde Geisel

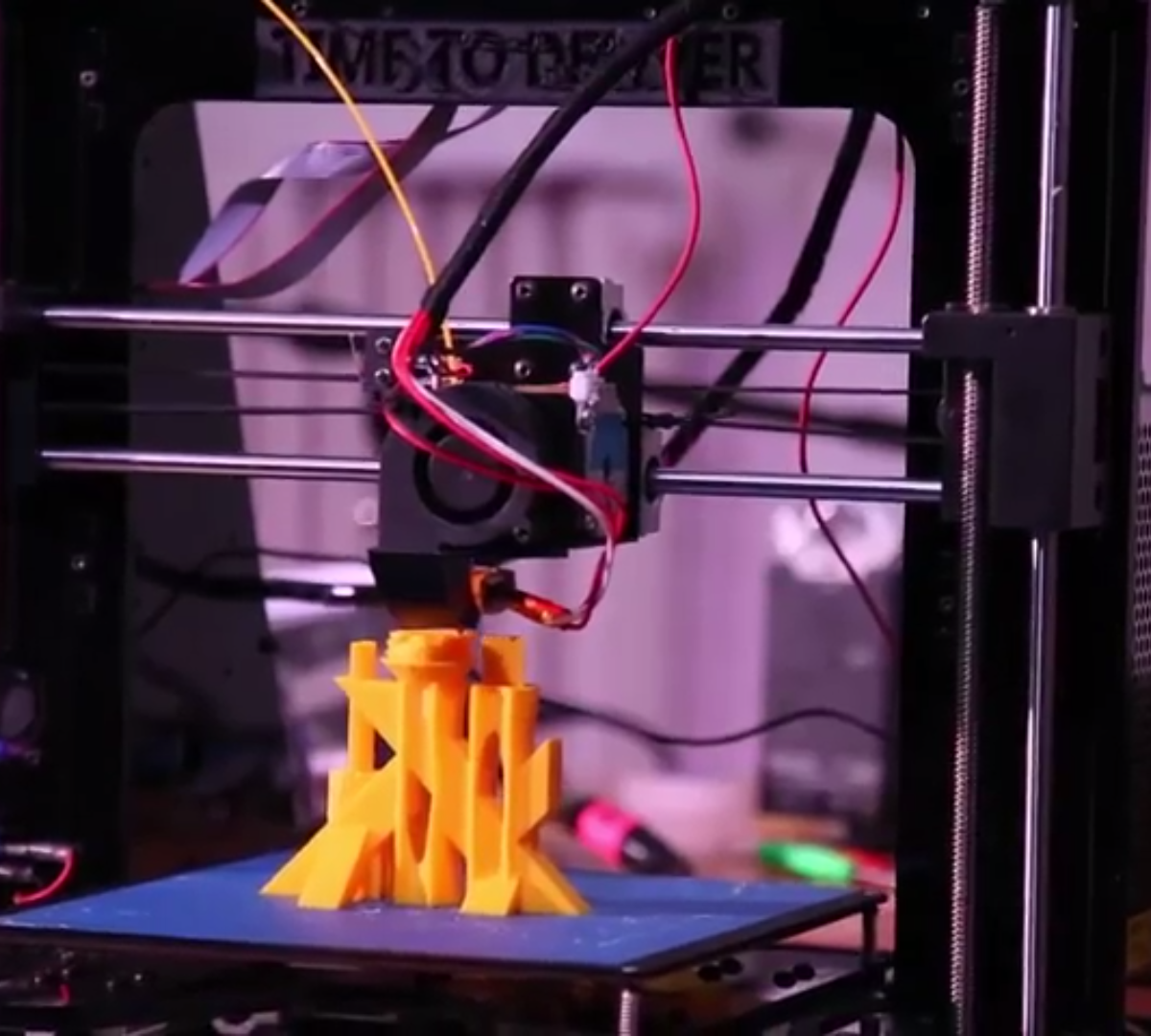

Wie kann ein Text dreidimensional werden? Indem man seine Buchstaben in Gegenstände verwandelt. Der 3-D-Drucker macht’s möglich: Er ist die heimliche Hauptfigur dieses Abends. Mit seinem Artefakt, dem Buchstaben X, ist er der Solist, nachdem er die ganze Zeit sozusagen im Hintergrund emsig gewerkelt hat, denn die Performance ist so getimt, dass sie zugleich mit dem Druckvorgang endet: Eine kleine Lampe strahlt den 3-D-Drucker nach vollbrachter Aufgabe wie ein Spotlight an.

Die Idee der Veranstaltungsreihe CON_TEXT besteht darin, Sprache in andere Dimensionen zu übertragen, Texte in anderen Kontexten zu zeigen. Dem aus Mexiko stammenden, in Finnland lebenden Dichter Daniel Malpica und dem japanischen Klangpoeten und Komponisten Tomomi Adachi ist es an dem Abend gelungen, dieses Feld auf unerwartete Weise zu erweitern. Selten erlebt man eine Performance, in der Dinge geschehen, die man noch nie gehört oder gesehen hat – samt der Irritation, die das Neue begleitet. Denn für das Neue gibt es, naturgemäß, noch kein Modell und damit auch keine Maßstäbe, an denen man es messen kann. Man bleibt zurückgeworfen auf das eigene Erleben, ein verunsichernder Zustand – und eine Befreiung.

Was also habe ich an diesem intensiven Abend mit dem Titel „Time to Deliver X3“ erlebt? Die Performance beginnt mit Sprache, die sich einschwingt, sich von der Bedeutung der Worte löst, Spanisch und Englisch, die Sprachen gehen ineinander über, später kommt ein reizvoll verformtes Deutsch mit finnischen Einsprengseln dazu. Daniel Malpica liest musikalisch, seine linke Hand dirigiert, die Bewegungen sind Teil der Expressivität. Sein Partner Tomomi Adachi spricht mit, so dass wir eine Jam-Session aus Worten und wortähnlichen Klängen erleben. Die beiden Künstler schwingen sich aufeinander ein, in einem Hin und Her zwischen Nähe und Distanz und der Begegnung zweier Temperamente. Daniel Malpica spricht unbeirrbar, als wolle er uns von etwas überzeugen – allerdings ohne dass wir erfahren, worin dieses Etwas besteht. Es geht um den performativen Akt, nicht um eine Botschaft, es geht um den Ausdruck, nicht um das Ausgedrückte. Tomomi Adachi dagegen lädt seine Wörter und Klänge emotional auf, er ist verspielt, erweitert den Tonraum, verfällt in einen Singsang, in aufgeregtes Geschnatter, in so etwas wie einen plötzlichen Witz. Die beiden Stimmen sind miteinander im Kontakt, jedoch führen sie kein Gespräch, die Darbietung geht nicht nach innen, sondern nach außen: Sie richtet sich an uns.

Erst allmählich merke ich, dass im Publikum etwas los ist. Ich spüre es, bevor ich etwas erkenne, eine besondere Konzentration ist im Raum, manche Körper straffen sich. Eine Frau bewegt ihren Kopf ruckartig und starr, als wäre sie ein Vogel, dazu ein stoßweises Keuchen. Auf der anderen Seite bewegt jemand roboterartig seinen Fuß, mit leerem Blick. Stör-Aktion oder Teil des Kunstwerks? Die kurzen, unvorhersehbaren „Auftritte“ verändern den Raum. Wie viele sind beteiligt? Ist es ansteckend, soll man mitmachen? Ich bin auf alles gefasst, doch ich merke rasch, dass hier Profis am Werk sind. Die scheinbar unmotivierten Gesten sind einstudiert, unversehens schwingt sich einer in den Handstand, später folgen andere, als wäre nichts dabei. Gesang ertönt, warm und schön, man merkt nicht immer gleich, wer singt, auf einmal merke ich, dass eine der Sängerinnen im Handstand an der Wand lehnt, ich wusste nicht, dass man in dieser Stellung singen kann.

War sie es auch, die zuvor ihr rechtes Bein hatte zittern lassen, als gehöre es nicht mehr zu ihr, sondern sei Teil einer Maschine? Neben mir kratzt sich einer heftig und mechanisch den Bart, er erzeugt mit seinem Mund unheimliche Klänge, die aus dem Lautsprecher kommen. Jeder der Performer, Tänzerinnen und Sängerinnen hat seine eigene Virtuosität. Sie scheinen unabhängig voneinander zu agieren – und doch gehorchen sie einer ausgeklügelten Choreografie. Zufall oder Kunst? Der ganze Raum scheint aufgeladen. Nur einmal sackt die Spannung ab, als Daniel Malpica einige Minuten solo seinen Text rezitiert. Es ist, als genüge der Sprachklang allein nicht mehr, wir haben uns an andere Reize gewöhnt, an ständige Veränderungen des Energiepegels. Wenn einfach einer spricht, droht nichts mehr, ich lehne mich zurück – und auf einmal nehme ich die Abwesenheit von Bedeutung als Mangel wahr, die Nonsens-Worte offenbaren ihre Leere.

Je länger die Performance dauert, desto mehr erkenne ich ein Thema: Es geht um die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Die Performer im Publikum wechseln zwischen roboterhaften Gesten und den geschmeidigen Bewegungen von Naturwesen. Die Roboterbewegungen scheinen immer fanatisierter zu werden, als seien die Maschinenmenschen im Begriff, den Verstand zu verlieren, den sie nicht haben. Auch die Klänge entfernen sich zusehends vom Menschlichen, Körperhaften. Wie ich aus dem Programmheft weiß, hat Tomomi Adachi 1996 in Japan Kurt Schwitters „Ursonate“ als japanische Premiere aufgeführt, und Anklänge an die „Ursonate“ durchziehen den ganzen Abend, in verfremdeter Form. Bei Schwitters dient die Sprache bereits als Musikinstrument, Adachi treibt dieses Spiel nun weiter, nicht verbissen, sondern flexibel, als Spiel.

Elektronische Musik wird genauso von Maschinen erzeugt wie das dreidimensionale X, dessen Entstehung wir an diesem Abend beiwohnen. Allerdings handelt es sich dabei um den umgekehrten Vorgang: Der Buchstabe X wird aus der unkörperlichen Existenz in einen körperhaften Gegenstand überführt, während die Klänge, die wir eben noch als körperwarme Stimmen hörten, in die Abstraktion versetzt werden. Denn im Finale – der ganze Abend scheint eine konsequente Dramaturgie zu verfolgen – sind die Gesänge verstummt: Zum stroboskopisch erzeugten Sternenhimmel, der sich unaufhörlich über die Wände bewegt, hören wir elektronisch erzeugte Musik. Noch nie ist mir die Künstlichkeit dieser Maschinenklänge so klar bewusst geworden: Das sind die Geister, die wir riefen. Tomomi Adachi hatte das Publikum anfangs gewarnt, dass es in der Ecke mit den Lautsprechern sehr laut werden könne. Maschinen kennen kein menschliches Maß, und die Musik ist nicht nur in ihrer Lautstärke unberechenbar, sondern auch very busy, auf eine ahumane, unbegrenzte Art. Ein Angriff auf die Nerven, verstörend – und interessant.

Dieser Abend war ein Experiment in Überwältigungsästhetik. Allerdings waren es hier nicht die Leidenschaften, denen wir uns unterwerfen sollen, nicht Gefühle und Stimmungen wie etwa bei Richard Wagner, sondern Energien, die gesteuert wurden: vom Komponisten am Mischpult, vom Dichter am Mikrophon und von der unsichtbaren Kraft der Dramaturgie. Ist der Mensch Herr der Maschine, oder ist die Maschine Herr des Menschen? Diese Frage stellte der Kulturphilosoph Günther Anders in den 1950er-Jahren. Ich habe sie an diesem Abend ganz neu erlebt.